|

可児市久々利は古くは日本書紀に登場する天皇家ゆかりの地。 なんと第12代景行天皇のラブロマンスがあった土地です!(泳の宮) 後の時代では土岐三河守康貞が築城した久々利城の城下町として栄えた地域であり現在では市内で最も多く史跡や文化財が残る地区です。 また大平・大萱地区には安土桃山時代から美濃焼きの窯元が多数存在し、人間国宝故荒川豊蔵氏の大萱の窯があることで有名です。(荒川豊蔵記念館) 下の地図をクリックしてみてください。 ジャンプします。 |

|

|

| 泳の宮(くくりのみや) 景行天皇(第12代天皇)のラブロマンスの地 | |

泳の宮は万葉集にこう詠まれています ももきね 美濃の山 (ももきね)美濃の国の、高北のくくりの宮に、日向ひに 行靡闕矣、ありと聞いて私が行く道の、奥十山、美濃の山、なびいて低くなれと人は踏むけれども、こんなふうに寄れと人は突くけれども、心ない山の、奥十山、美濃の山。 |

|

|

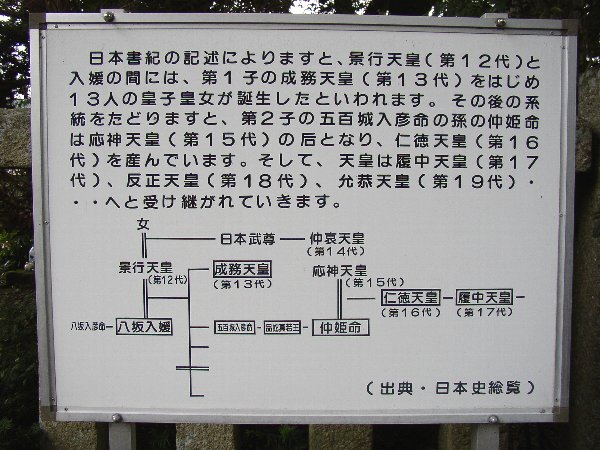

景行天皇(第12代)は即位された後の4年の2月から11月の間、この地を訪れました。(西暦255年の頃です。)お嫁さん探しの旅だったとも言われています。 その際、この地には八坂入彦皇子の娘で弟媛(おとひめ)という容姿端麗な美人が住んでいると聞きました。 ところが天皇が自分に逢いに来られたと知った弟媛は驚いて竹林に隠れてしまったそうです。 弟媛に恋焦がれひと目逢いたいと、天皇は泳の宮に滞在し、池に鯉を放ち朝夕眺めては弟媛を待たれました。 ある日鯉を見たさに泳宮をたずねた弟媛と天皇は出会い恋に落ち二人は泳宮で幸せな日々を過ごされました。 |

|

その年の11月、都に戻る際に天皇は弟媛にプロポーズされました。 弟媛は 「私はお側に長くお仕えできる者ではございません。代わりに姉の八坂入媛(いりひめ)を召しいれてください」 と頼んだそうです。 景行天皇はこれを聞き入れ、八坂入媛を妃として都に連れ帰り、入媛は皇后の地位につき、7男6女をもうけました。 景行天皇と入媛の間の系統で生まれた子孫が、その後何代かの天皇に即位しています。 |

| 景行天皇が鯉を放たれた泳宮の池が日本最古の鯉の養殖と記録されています。 また、鯉を放つことによって女性(弟媛)の気を引いたというところから「恋」→「鯉」となり鯉の語源となったと言われているそうです。 現在、泳宮跡伝承地は宮内庁管理のもと「泳宮古蹟」の碑と「万葉歌碑」が建てられており、地内は地元の方たちによって、大変きれいに清掃維持され、供物もあります。 地元の子供たちは両親や祖父母から「お姫様が祭ってあるところ」と伝え聞いています。子供たちには身近な遊び場として親しまれています。 皆さんも是非一度当地を訪ねてください。古代の歴史ロマンに触れてみてはいかがでしょう。 |

|

|

|

| ←このページの先頭に戻る | |

| 崇神天皇皇子 八坂入彦命墓 | |

八坂入彦皇子とは? 八坂入媛、弟媛の父。 「4世紀の初め、大和朝廷が国内統一を目指していた頃、第十代崇神天皇の皇子である八坂入彦命がこの地方を納めておられました。 八坂入彦命の母は尾張氏の出身で大海姫またの名を八坂振天某辺といわれておりました。 八坂入彦命は母方の縁を頼って尾張から久々利に移り住まわれたとのことです。」  |

|

|

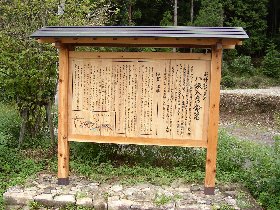

八坂入彦命の陵墓は安土桃山街道沿いにあり、お豆腐やさんの隣に3台〜4台駐車スペースがもうけられています。 こんな看板立てられ、分かりやすく説明してあります。 ちなみに上記記述のうち一部をこの看板から引用しています。 |

| ←このページの先頭に戻る | |

| 美濃 久々利城址 | |

|

久々利城祉は、安土桃山街道沿い、可児郷土歴史館の北側の小山の上にあります。 |

|

|

|

|

|

|

| ←このページの先頭に戻る | |

| 可児郷土歴史館 | |

可児市役所ホームページ「可児郷土歴史館」へ |

可児郷土歴史館は、市内の化石、考古資料、古陶器資料、民俗資料などを総合的に見ることができる施設です。 展示物は可児市の自然・歴史・民俗など幅広い分野にわたっており、総合博物館的な内容です。 立地場所は今も石垣や土塁の残る旗本千村氏の上屋敷跡に建てられています。敷地内には、展示室のある校倉造を模した本館のほかに、江戸時代の民家を移築した民俗資料館、土蔵を模した収蔵庫(資料整理室・展示室も含む)、作陶活動のできる陶芸苑(収蔵庫含む)があり、可児の歴史を学ぶことのできる拠点となっています。 耳寄り情報! 可児市では久々利地区の文化財をてくてく散歩しながら巡りたい方のためにボランティアガイドさんを派遣してくださいます。詳しくは→こちら! |

| 財団法人 豊蔵資料館 | |

|

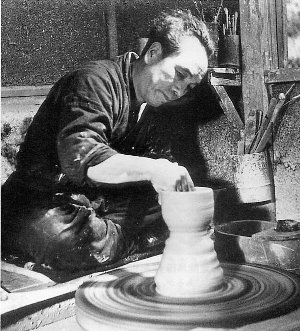

荒川豊蔵とは? 明治27年 岐阜県土岐郡多治見町(現多治見市)生まれ。 1894年(明治27年)〜1985年(昭和60年) 桃山の美濃焼である志野や黄瀬戸、瀬戸黒の再興に生涯を費やした、昭和を代表する陶芸家のひとりです。 かつては美濃焼きのふるさとは瀬戸であると一般に思われていましたが、永禄6(1563)年、信長の命を受けた加藤五郎衛門景豊が久々利の大平で開窯したのが美濃焼きの発祥です。 その弟の加藤源十郎景成が、天正5(1577)年に久々利の大萱で開窯しました。 その後、しばらく志野焼きはすたれていました。 昭和5年、北大路魯山人に弟子入りしていた豊蔵が名古屋にて久々利の古窯跡で出土した赤土のついた古い筍絵志野茶碗陶片に出会いました。 その翌日彼は久々利に入り調査を重ね志野焼きのふるさとは瀬戸ではなく安土桃山時代の可児であったことを実証し、久々利大萱地区に窯を開き昭和の世に見事志野や瀬戸黒を蘇らせました。 昭和30年(1955年)、国の重要無形文化財技術保持者(人間国宝)の第1回に認定。 昭和46年(1970年)、文化勲章を受賞。 昭和60年、91年間の生涯を閉じる。 |

財団法人豊蔵資料館は街道沿いの駐車場に 車を停めて、こんな杉並木を歩いていきます。 |

林を抜けてさらに少し登ると漆喰壁の上品な建物が姿を現します。 建物の中には豊蔵が発見した安土桃山時代の志野筍絵陶片を始め彼の収集品、自作品や自筆の書や絵など貴重な作品が多数展示されており、展示物は年4回程度入れ替えがあります。 開館日:毎週金、土、日曜日および祝日 開館時間:午前10時より午後4時 (但し11月から3月までは午後3時まで) 入館料:無料 |

| ←このページの先頭に戻る | |

| 花フェスタ記念公園 | |

|

花フェスタ記念公園は西ゲートが可児市瀬田、東ゲートが久々利にある県営の公園です。

|

芝生広場でのんびりと・・・ |

|

春には色とりどりのチューリップも! |

花ぽっぽ号(一回200円)で出発〜! |

| 花フェスタ記念公園公式ページへ | |

| ←このページの先頭に戻る | |

| 久々利川 | |

一級河川久々利川は久々利、二野、を流れ大森で大森川が合流します。 その先広見で可児川に合流。可児川はその後土田で木曽川に合流し伊勢湾へと続きます。 この写真を撮影した時はしらさぎが4羽、餌を探して川面にいましたが人の気配に驚いたのか近くの田んぼに飛び去っていきました。 |

|

| 小渕ダム(丸山ダム)・公園 | |

| 久々利川の上流にあります。 地元では付近の地名から「丸山ダム」とも呼ばれています。 八百津町の木曽川にある「丸山ダム」と同じ名前ですが、規模も構造も違います。 1951年(昭和26年)日本で最初に造られたロックフィルダムです! ロックフィルダムとは岩石や粘土などで水をせき止める方式のダムです。 その昔、ダム周辺はうっそうとした雑木林でしたが、現在は整備され、湖上には東海環状自動車道の橋が建設されています。湖畔にはいくつかの小さな公園があります。 小さなダム(溜池)ですから、そんな歴史のあるものとは気がつきません。 何気なしに車で通り過ぎてしまいがちですが、湖沿いに駐車場が整備されています。一度車を停めて眺めてみてください。 |

街道沿いのダム湖。 奥に見えるのが堤防(ロックフィル)です。 |

車を停めたら、ベンチに腰掛けて一休みしてみてください。 対岸も公園になっており、フィールドアスレチックが整備されて います。 |

日本最初のロックフィル式堤(下流からの眺め)。 |

| ←このページの先頭に戻る | |

| 柿下山軍需工場跡 | |

|

久々利柿下の山の中には、第二次世界大戦末期に掘られた多数の洞穴があります。 戦況が厳しくなってきた折、敵爆撃機から見つからない様、山腹に三菱航空機の軍需工場を設けるために掘られました。 掘削にあたっては、多くの外国人が強制連行され、過酷な労働をさせられました。いわゆる「不幸な過去」はこんな所にもあったのです。 結局、完成を見る前に終戦となり、山の中には多数の洞穴だけが残されました。 現在は一部ですが菌類、ウドなどの栽培に利用されている洞穴もあります。 |

|

この入り口は以前は久々利柿下から久々利南町まで、車1台やっと通れる幅で貫通し、地域住民の生活道路として利用されていました。 トンネル内には無数の横穴が開いており、それらは鉄の扉で閉ざされているものや、まるでブラックホールを思わせるような暗闇がぽっかり口を開けているのもあり、通るにはなかなか勇気のいるトンネルです。 現在入り口は保安のため封鎖されており、通り抜けることはできません |

| ←このページの先頭に戻る | |

| コバヤシハウジング | |

| 以上で紹介した写真でもお分かりいただけますが、久々利は山と川と田んぼに囲まれた、のどかな田舎です。 弊社(自宅兼)の裏山にも人間以外の住人(例えばイタチ、狸、イノシシ、珍しいハクビシンも極たまに見かけます、etc)が多数生息しています。 弊社が在る集落は、花フェスタ記念公園の東側にあります。 ・家探しのついでに歴史探訪! ・家探しのついでに家族揃って花フェスタ記念公園散策! 土日、祝日も営業しています。 お気軽にご連絡、お立ち寄り下さい! お待ちしています! |

花フェスタ記念公園東街道沿いの弊社看板。 |

|

|